Google XML Sitemapsは検索エンジンに認識してもらうサイトマップを自動で生成するプラグインです。

XML形式のサイトマップを設定していないと記事を公開してから検索に反映されるまでに時間がかかる可能性があるので、ぜひサイト構築初期に設定しておきましょう。

ちなみに、サイトマップは用途別に以下の2種類があります。

- XMLサイトマップ

検索エンジンにサイトの構造を伝える - HTMLサイトマップ

サイトを訪れるユーザーに対して道案内をする

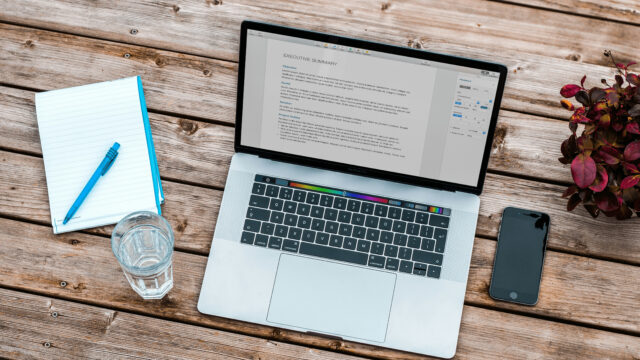

今回の記事では前者をプラグインで設定する方法として、

- インストール手順

- 設定方法

- 使い方とポイント

以上の内容を画像で紹介していきます。

Google XML Sitemapsの設定方法と使い方

インストール

Google XML Sitemapsのインストール手順を見ていきましょう。

- WordPressのプラグイン画面で「新規追加」を入力

- プラグイン検索で「Google XML Sitemaps」と入力

- インストールする

- 有効化する

まず、ダッシュボード左側「プラグイン」の新規追加をクリックします。

「プラグイン → 新規追加」をクリックして、検索窓に「Google XML Sitemaps」と入力してください。

※ Google XML Sitemapsは2021年にアップデートして、プラグインの表記が『XML Sitemaps』に変わっています。ただ、検索ではGoogle XML Sitemapsと入力しないと出てこないのでご注意ください。

「XML Sitemaps」のプラグインが表示されることを確認。次に「今すぐインストール」のボタンをクリックします。

インストールが完了したら「有効化」をクリックします。

これでXML Sitemapsのインストールが完了しました!

続いて、設定方法について解説します。

設定方法

次にXML Sitemapsの設定画面の説明をします。

検索エンジンのクローラーに正しく更新情報を認識してもらうために設定をしていきます。

管理画面の左メニューから「設定 → XML Sitemap」の順にクリックすると、設定画面が表示されます。

設定項目は以下の6種類に分けられます。

- 基本的な設定

- 投稿の優先順位

- Sitemapコンテンツの設定

- Excluded Itemsの設定

- Change Frequenciesの設定

- 優先順位の設定

設定画面の上から順番に見てみましょう。

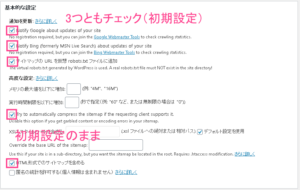

基本的な設定

初期設定のまま使うので、新たにチェックを入れたり外したりする必要はありません。

投稿の優先順位

投稿の優先順位は「優先順位を自動的に計算しない」を選択します。

初期設定の「コメント数」のままでは、コメント数の多い投稿ばかりクローラーが巡回するようになってしまいます。

ですので、「優先順位を自動的に計算しない」を選択し、この後説明する「優先順位の設定」に基づいてクロールさせるようにしましょう。

Sitemapコンテンツの設定

Sitemapコンテンツも初期設定のままで大丈夫です。

サイトマップへ載せるデータを絞ることによって、検索エンジンが不要なデータにアクセスすることを防ぎ、クローラーの情報収集を最適化することができます。

Excluded Itemsの設定

Googleのクローラーに認識させたくないカテゴリーページや記事がある場合は「Excludes Items」で以下の設定を入れましょう。

- 除外したいカテゴリーページをチェック

- 除外したい投稿記事IDを入力

そうすると、クローラーを回避し、検索エンジンに認識させないようにすることができます。

| 含めないカテゴリー | サイトマップに掲載させないカテゴリーを選択することができます。 |

| 投稿(個別記事)を含めない | 記事IDをカンマ入力で指定することでサイトマップから除外できます。 |

ただ、除外設定は必要なければ設定しなくて大丈夫です。

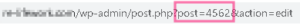

記事IDの調べ方

対象記事を表示またはリンクをマウスでホバーしたときに表示されるURLの中の『POST=』の次に表示される数字から確認できます。

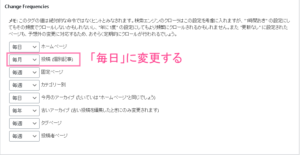

Change Frequenciesの設定

ここでは種類別に更新頻度を設定できます。

『投稿(個別記事)』更新頻度の設定を「毎日」に変更して、検索エンジンに認識されやすくしましょう。

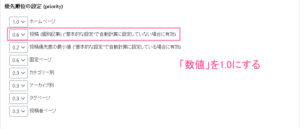

優先順位の設定

ここでは、各ページの優先順位を設定することができます。

以下のように「投稿(個別記事)」の数値を「1.0」にしておきましょう。

最後に「設定を更新」をクリックして設定を保存します。

Google XML Sitemapsの設定は以上となります。

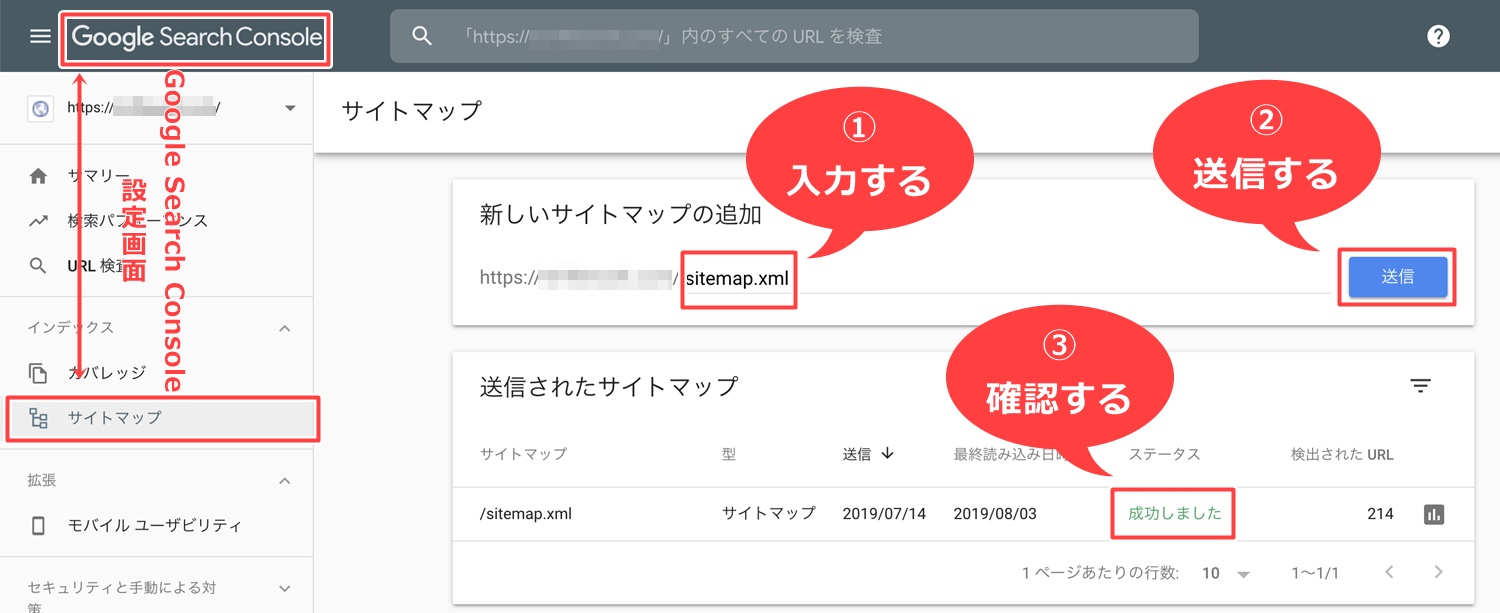

Google サーチコンソールへのサイトマップ設定方法

GoogleサーチコンソールにXMLのサイトマップを登録しておくと、クローラーの巡回がスムーズに進みサイトのインデックスのスピードが上がりやすくなります。

ここからはその登録の方法をご説明します。

管理画面左のメニューからサイトマップを選択します。

- 「新しいサイトマップの追加」欄に「sitemap.xml」と入力

- 送信ボタンをクリックしてSearch ConsoleにXMLサイトマップを登録する

- 「送信されたサイトマップ」に「成功しました」と表示が出るのを確認

送信ボタンをクリックしてから登録が完了するまで時間がかかる場合もあります。

しばらく様子を見てから登録されているかを確認しましょう。

まとめ

この記事では以下についてまとめました。

- 「Google XML Sitemaps」プラグインの設定と使い方

- サーチコンソールにXMLサイトマップを登録する方法

XML形式のサイトマップはクローラー向けのサイトマップなので、ユーザーは目にすることがありません。

しかし、SEO的には重要な設定ですのでブログ開設初期に設定しておきましょう。

また、ブログ開設が途中の方は以下のまとめ記事を参考に作業を進めていきましょう。

僕は現在、ブログ運営をきっかけに独立してPC1台で自由に働いています。でも、それまでは世間の常識通り少しでも良い会社に入って安定を目指す人生でした。

でも、いつしか「働く時間も収入も全て決められた人生」に報われなさを感じるようになっていきました。この生活は本当に幸せなのだろうか、と。

そんな人生を変えるために独立し、今はブログで得たWEB集客やマーケティングの知識を活かして個人でコンサルとして仕事をしています。

働く時間や場所を自由に選べる。そして何より仕事に充実感があり、人生を今まで以上に楽しめるようになりました。

超安定志向だった僕が社会のレールを外れてどうやって独立したのか?

上記フォームから登録できる無料メルマガで紹介しています。

プロフはこちらに掲載しています >> YOTAのプロフィール